Chaque année, le 22 mars est dédié à la Journée Mondiale de l’Eau, une date qui rappelle combien l’accès à une eau potable propre et sécurisée est essentiel pour la vie humaine. Selon l’UNICEF et l’OMS, 1 personne sur 3 n’a pas accès à de l’eau salubre. Partout dans le monde, des initiatives sont menées pour améliorer l’accès à l’eau dans les régions les plus vulnérables.

Le projet Eau Djigui Niokolo s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

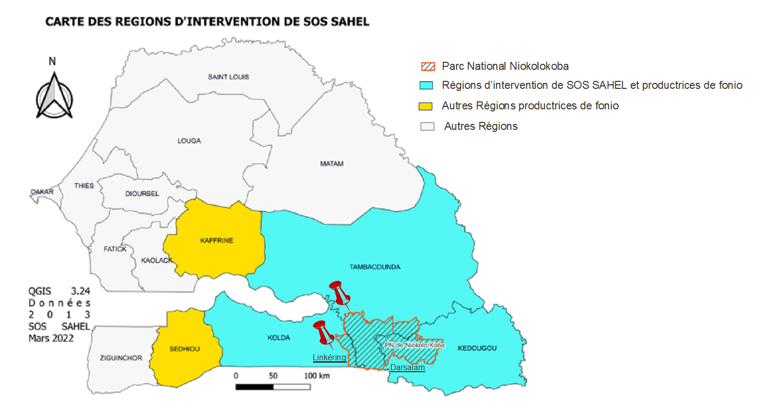

Ce projet, porté par SOS SAHEL en partenariat avec des associations locales*, vise à améliorer l’accès à l’eau potable dans les régions rurales du sud-est du Sénégal, notamment Linkering (région de Kolda) et Missirah (région de Tambacounda). Dans ces zones, les infrastructures manquent, la pauvreté est un frein majeur, et la gestion de l’eau est souvent inadaptée aux réalités locales. Le volet eau du projet Djigui Niokolo qui vient d’être achevé a pour objectif d’offrir aux habitants un accès durable à l’eau potable, ce qui améliore non seulement leur santé, mais aussi leur qualité de vie.

La capitalisation du projet Djigui Niokolo

Une capitalisation du projet a été menée pour comprendre en profondeur comment les objectifs ont été atteints, quels obstacles ont été rencontrés, et quelles solutions ont été trouvées au cours du projet. Contrairement à une évaluation qui mesure les résultats, la capitalisation permet d’apprendre de l’expérience vécue pour en tirer des leçons concrètes qui serviront pour des initiatives similaires à l’avenir.

Pour cette mission, SOS SAHEL a fait appel au Dr. Daouda Diagne, sociologue rural. Sa démarche participative et inclusive a intégré les habitants, les autorités locales et les techniciens, afin de recueillir une vision complète et fidèle des actions menées sur le terrain. En faisant participer toutes les parties prenantes, l’objectif était de tirer le meilleur des réussites comme des difficultés rencontrées.

Qu'est-ce qu'une mission de capitalisation ?

Une mission de capitalisation consiste à documenter, analyser et partager les connaissances acquises durant la réalisation d’un projet. L’objectif est de rendre visibles les bonnes pratiques, les méthodes efficaces, mais aussi de comprendre pourquoi certaines initiatives ont échoué. Cela permet de préparer l’avenir en s’appuyant sur des apprentissages concrets.

Comment s'est déroulée la capitalisation ?

Principaux résultats et réalisations du projet

Avant l’intervention de Djigui Niokolo, les habitants de Kalifourou et Missirah disposaient de très peu de solutions fiables pour accéder à l’eau potable, les installations existantes étant généralement vétustes ou inutilisables.

À Kalifourou, le projet a permis la réparation complète d’un forage existant. Une pompe électrique neuve, un nouveau générateur, et un système solaire ont été installés pour assurer une alimentation régulière et durable en eau. De plus, le réseau d’eau potable a été étendu sur plus de 3 kilomètres pour desservir davantage d’habitants.

À Missirah, les interventions du projet ont permis d’étendre le réseau d’eau potable sur environ 2,5 kilomètres et d’installer un système solaire performant, garantissant ainsi un accès continu à une eau de qualité.

Ces réalisations ont permis à plus de 26 000 habitants de bénéficier d’un accès sûr et régulier à l’eau potable, améliorant significativement leur quotidien.

Une approche participative : impliquer tout le monde dès le début

La réussite du projet Djigui Niokolo repose largement sur une démarche participative. Dès le début, les communautés locales ont été activement impliquées, notamment à travers des diagnostics réalisés directement sur le terrain. Ces diagnostics ont permis d’identifier clairement les problèmes réels vécus par les populations locales et d’adapter les solutions proposées à ces besoins. Des formations sur la gestion de l’eau ont également été dispensées aux habitants afin de renforcer leur autonomie et leur capacité à maintenir les infrastructures en bon état.

Gestion communautaire ou gestion privée : deux modèles comparés

Le projet Djigui Niokolo a expérimenté deux modèles distincts de gestion des infrastructures d’eau afin d’en évaluer les avantages et les inconvénients.

À Kalifourou (Gestion communautaire), le modèle communautaire a été privilégié en intégrant directement les habitants dans la prise de décision et la gestion quotidienne. Les habitants eux-mêmes participent activement au fonctionnement et à l’entretien des installations. Ce modèle favorise un sentiment d’appartenance fort et une responsabilisation collective. Toutefois, ce modèle doit impérativement s’appuyer sur un mécanisme de paiement bien défini. Chaque ménage doit contribuer de manière régulière aux frais d’entretien, garantissant ainsi la durabilité financière du système. Lorsque ce mécanisme est respecté, le modèle communautaire est très efficace.

À Missirah (Gestion privée), une gestion privée a été mise en place avec un prestataire externe chargé de gérer les opérations techniques et administratives. Ce modèle offre un certain professionnalisme, mais présente des difficultés lorsque la relation entre le prestataire et les habitants est mal établie. Les défauts de paiement de la part des ménages, souvent dus à un manque d’information ou à une sensibilisation insuffisante, fragilisent la viabilité économique du modèle.

Ces deux modèles montrent bien qu’il est essentiel de concilier la proximité communautaire avec une structure de gestion économiquement viable. La redevabilité et la transparence sont des éléments indispensables pour garantir la pérennité des systèmes mis en place.

Impacts concrets et conditions nécessaires à la durabilité du projet

Les impacts du projet Djigui Niokolo sont très positifs et visibles : amélioration de la santé grâce à une eau potable de meilleure qualité, gain de temps important notamment pour les femmes, et développement de nouvelles activités économiques locales telles que le maraîchage, l’arboriculture et l’élevage.

Cependant, pour maintenir ces résultats positifs sur le long terme, plusieurs conditions doivent être réunies : continuer à renforcer les compétences locales, préciser clairement les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué, maintenir une forte implication des autorités locales, et poursuivre une sensibilisation constante des populations sur l’importance vitale de préserver les ressources en eau.

« L’eau était là, mais en profondeur, pas accessible. C’est par une action technique et une formation adéquate qu’on a pu rendre accessible cette ressource fondamentale. À travers le chemin de l’eau, on retrouve une source pour impulser un processus de développement inclusif. » Dr. Daouda Diagne

À LIRE AUSSI

L’eau, source de vie : La renaissance d’un forage à Kalifourou

L’accès facilité à une eau potable est bien plus qu’une simple commodité : Elle résout une question fondamentale qui porte en germe d’autres solutions pour de nombreux territoires sahéliens.

Femmes du Sahel : piliers de la résilience et du développement

Chaque matin, des milliers de femmes sahéliennes entament une longue journée de travail. Elles cultivent, transportent l’eau, s’occupent de leurs enfants et animent les marchés locaux.

Djigui Niokolo

« Espoir à Niokolo »

Le sud-est du Sénégal est considéré comme une zone d’abondance, également confrontée aux aléas climatiques récurrents auxquels doivent faire face les habitants de la région.