Alors que l’objectif d’éradiquer la faim d’ici 2030 défini par les Nations Unies semble hors d’atteinte, le Sommet Nutrition for Growth remet la question de la nutrition et de l’insécurité alimentaire au cœur de l’actualité. Des “émeutes de la faim” de 2008 touchant près de 40 pays à la guerre en Ukraine aujourd’hui, les crises se sont succédé. Face à des systèmes alimentaires fragilisés et une dépendance accrue aux importations, il devient impératif de repenser nos stratégies pour garantir la sécurité alimentaire, en particulier en Afrique. Dans cette perspective, SOS SAHEL plaide pour la valorisation des plantes dites « oubliées », des cultures traditionnelles aux atouts nutritionnels, environnementaux et économiques indéniables. Elles pourraient contribuer de manière décisive à la lutte contre la malnutrition et à la transformation vertueuse des systèmes alimentaires africains.

Valoriser les plantes oubliées pour transformer les systèmes alimentaires

Quels leviers d’action pour réhabiliter les plantes oubliées ?

Les initiatives pour promouvoir les plantes oubliées se heurtent à plusieurs obstacles structurels, socio-culturels et économiques qui freinent leur développement à grande échelle. Ces cultures souffrent d’abord de la concurrence des grandes cultures modernes comme le blé, le riz et le maïs, qui dominent les systèmes alimentaires mondiaux. Au Sénégal, par exemple, 1,5 milliard de dollars sont dépensés chaque année pour l’importation de denrées alimentaires, un coût faramineux qui déséquilibre les finances publiques et le pouvoir d’achat des familles. De plus, ce type d’alimentation est victime d’une image négative, associée à la pauvreté. Changer ces perceptions tout en informant sur leurs bienfaits nutritionnels et environnementaux représente un défi majeur. Enfin, le manque d’investissements dans la recherche, l’accès limité à la formation, aux équipements et infrastructures sont autant de défis qui restreignent encore leur développement.

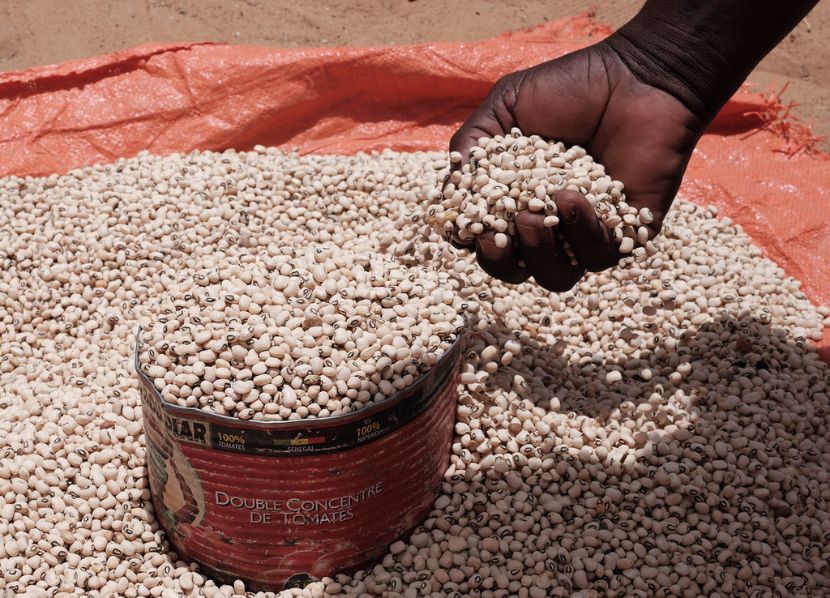

Plusieurs pistes d’actions concrètes peuvent être envisagées pour valoriser les plantes oubliées. Commençons par faire connaître ces produits. Les consommateurs sont insuffisamment renseignés sur les avantages nutritionnels, environnementaux et culturels de ces cultures. Il faut donc lever les préjugés et promouvoir leur consommation. Il est également crucial d’encourager la production locale. Faciliter l’accès à des semences de qualité, accompagner les producteurs par la formation et des services d’appui à la production sont essentielles. Nous devons aussi soutenir la recherche et l’innovation pour améliorer les rendements, optimiser les techniques agricoles et faciliter la transformation des produits. Les couts de production et la qualité sont des freins pour augmenter leur attractivité sur les marchés. Enfin, les politiques publiques doivent intégrer les plantes oubliées dans les stratégies agricoles, nutritionnelles et environnementales pour en faire des solutions viables et durables.

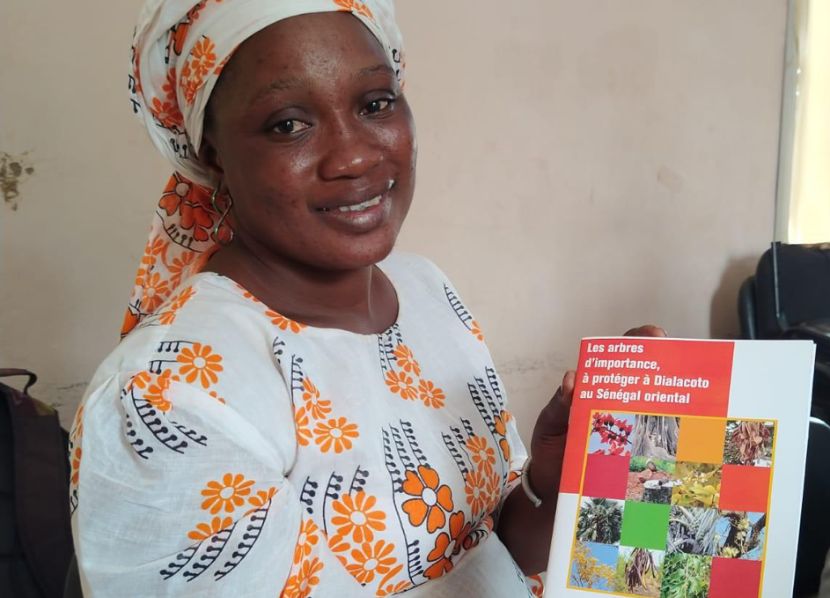

Au Sénégal, SOS SAHEL œuvre déjà pour soutenir la filière fonio dans le cadre de l’initiative Djigui Niokolo, en collaboration plusieurs communes et organisations locales. Ce projet vise à renforcer les performances techniques, organisationnelles et économiques de la filière dans les régions de Tambacounda, Kolda et Kédougou. Pour atteindre cet objectif, SOS SAHEL a mis en place des centres de services agricoles gérés par des unions locales, qui fournissent aux producteurs des équipements adaptés, des semences de qualité et des formations techniques à un coût accessible.

En juin 2024, la 6ᵉ édition du rendez-vous annuel de SOS SAHEL, les Africa Days, a été dédiée aux plantes oubliées. Ce fut un succès révélateur du grand intérêt pour ces questions. Durant deux jours, près de 300 participants issus de divers horizons – chercheurs, entreprises, producteurs et décideurs politiques – ont échangé et découvert ces trésors négligés de l’agriculture et de la cuisine africaine. Cet évènement a mis en lumière l’importance de ces cultures pour la sécurité alimentaire et souligné la nécessité d’une mobilisation collective pour les valoriser. À cette occasion, l’Alliance des Cultures Africaines a été lancée. Cette coalition dynamique rassemble des acteurs du système alimentaire africain autour d’objectifs communs visant à promouvoir les chaînes de valeur, encourager l’innovation, renforcer les capacités locales et faciliter l’accès aux marchés pour ces cultures endogènes. En intégrant les cultures oubliées dans les politiques agricoles nationales, en finançant la recherche et en sensibilisant le grand public à leurs bienfaits, l’Alliance des Cultures Africaines espère faire de ces initiatives locales un mouvement d’envergure continentale.

A moins de cinq ans de l’échéance des Objectifs de Développement Durable établis par l’O.N.U, il est urgent de diversifier les sources alimentaires pour bâtir des systèmes plus résilients et inclusifs. Valoriser les plantes oubliées, c’est promouvoir une agriculture plus respectueuse des réalités locales, tout en permettant aux communautés rurales de disposer des moyens de se nourrir sainement et durablement. Mais pour y parvenir, une mobilisation collective est essentielle : producteurs, chercheurs, décideurs et consommateurs doivent s’unir pour redonner à ces cultures la place qu’elles méritent.

“Qu’est-ce que le Sommet Nutrition for Growth ?”

Le Sommet Nutrition for Growth est traditionnellement organisé par le pays hôte des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette tradition a été établie pour tirer parti de la visibilité mondiale offerte par les Jeux. Après Tokyo en 2021, c’est donc au tour de Paris d’organiser cet événement. Ce sommet mondial vise à mobiliser des engagements politiques et financiers ambitieux pour améliorer la nutrition dans le monde et atteindre les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030. Cette édition 2025 rassemble des gouvernements, des organisations internationales, des instituts de recherche, des ONG, des fondations, et le secteur privé pour discuter de la nutrition sous divers angles : santé, systèmes alimentaires durables, résilience aux crises mais aussi égalité des genres, innovation, et financement.

À LIRE AUSSI